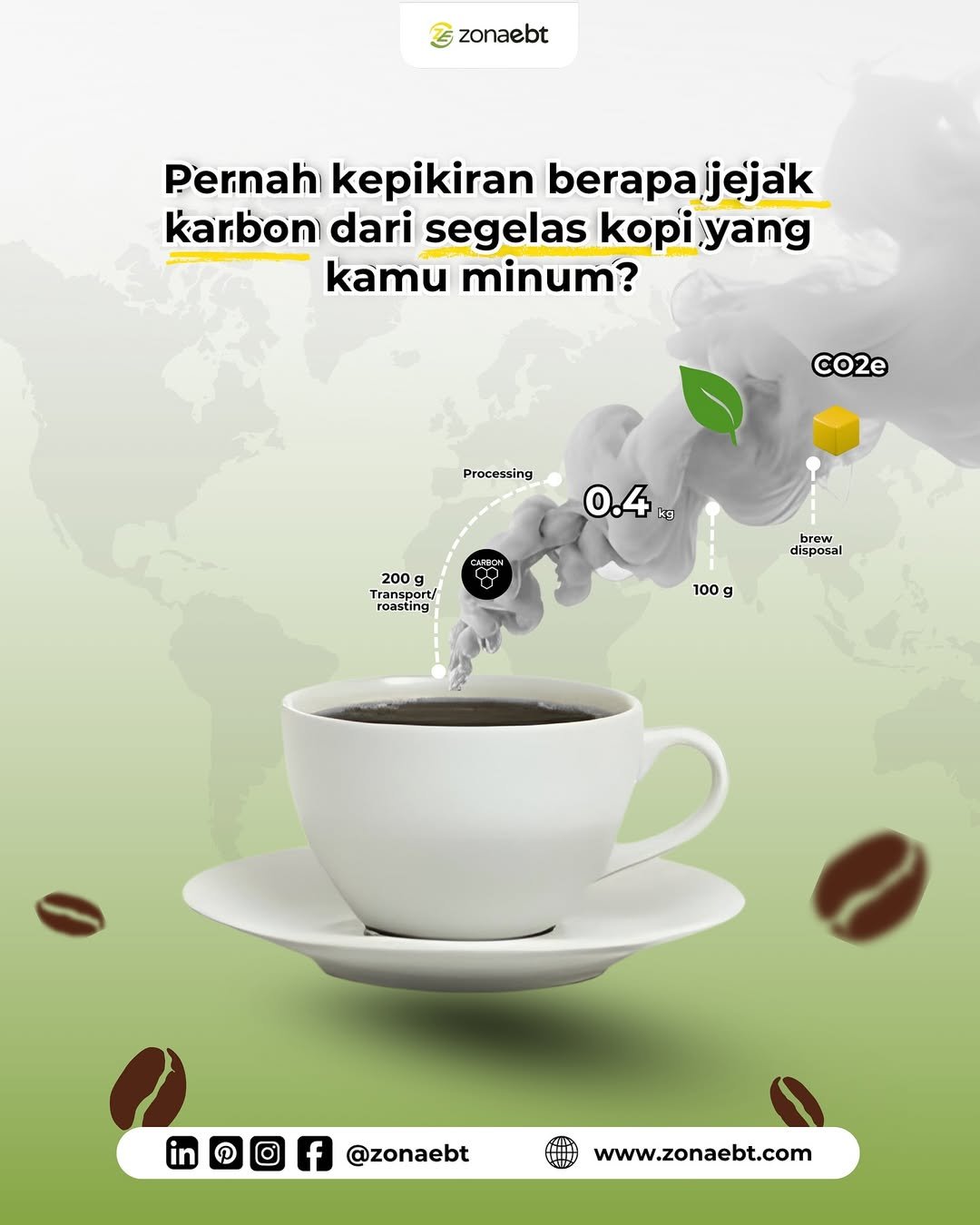

- Secangkir kopi menghasilkan jejak karbon 0,4 kg CO2e dari proses produksi hingga konsumsi.

- Transportasi dan pemanggangan menjadi kontributor terbesar emisi karbon dengan 200 gram CO2e.

- Ampas kopi yang dibuang ke TPA menghasilkan gas metana yang berpotensi 25 kali lebih berbahaya dari CO2.

Setiap tegukan kopi pagi Anda menyimpan cerita panjang tentang perjalanan karbon. Dari biji kopi yang dipetik di perkebunan hingga aroma yang menggoda di cangkir, ternyata secangkir kopi yang kita nikmati meninggalkan jejak karbon sebesar 0,4 kg CO2e. Angka ini mungkin terdengar kecil, namun dengan miliaran cangkir kopi yang dikonsumsi setiap hari di seluruh dunia, dampak kumulatifnya terhadap lingkungan menjadi signifikan. Mari kita telusuri bagaimana jejak karbon ini terbentuk dalam setiap tahap perjalanan kopi favorit kita.

Baca juga:

- Lima Strategi Efisiensi Energi: Kunci Industri Indonesia Menuju Era Rendah Karbon

- Dua Pilar Pengurangan Emisi: Menggabungkan Kekuatan Teknologi dan Alam

Memahami Jejak Karbon Kopi

Jejak karbon atau carbon footprint adalah total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas tertentu, diukur dalam satuan karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Dalam konteks kopi, 0,4 kg CO2e yang dihasilkan per cangkir mencerminkan akumulasi emisi dari seluruh rantai produksi. Angka ini bukan hanya teoretis, melainkan hasil kalkulasi nyata dari berbagai proses yang dilalui biji kopi sebelum sampai ke tangan konsumen.

Untuk memahami besaran ini, kita perlu membandingkannya dengan aktivitas sehari-hari. Emisi 0,4 kg CO2e setara dengan mengemudikan mobil sejauh 2 kilometer atau menggunakan laptop selama 8 jam. Meskipun tampak kecil untuk satu cangkir, jika dikalikan dengan konsumsi global yang mencapai 2,25 miliar cangkir kopi per hari, dampaknya menjadi sangat masif terhadap perubahan iklim.

Tahap Transportasi dan Pemanggangan

Tahap transport dan roasting (pemanggangan) menjadi fase yang paling intensif karbon dalam perjalanan kopi, menyumbang sekitar 200 gram emisi CO2e. Biji kopi mentah yang dipanen di negara-negara tropis seperti Brasil, Vietnam, atau Indonesia harus menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi lautan menggunakan kapal kargo sebelum tiba di fasilitas pemanggangan. Transportasi maritim, meskipun relatif lebih efisien dibanding udara, tetap menghasilkan emisi signifikan karena menggunakan bahan bakar fosil.

Proses pemanggangan sendiri membutuhkan energi termal yang sangat tinggi, biasanya mencapai suhu 200-250 derajat Celsius selama 10-20 menit. Sebagian besar fasilitas roasting masih mengandalkan gas alam atau listrik dari sumber energi konvensional. Intensitas energi yang tinggi dalam transformasi biji kopi hijau menjadi biji kopi cokelat siap seduh inilah yang membuat tahap ini menjadi hotspot emisi dalam rantai pasokan kopi.

Proses Pengolahan

Fase processing atau pengolahan pasca-panen menyumbang emisi sekitar 0,4 kg dalam total jejak karbon kopi. Proses ini mencakup berbagai metode seperti wet processing (basah), dry processing (kering), atau semi-washed yang masing-masing memiliki dampak lingkungan berbeda. Metode basah, yang populer untuk menghasilkan kopi berkualitas tinggi, membutuhkan air dalam jumlah besar dan menghasilkan limbah organik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menghasilkan gas metana.

Penggunaan energi dalam proses pengeringan, fermentasi, dan hulling (pengupasan kulit) juga berkontribusi pada emisi di tahap ini. Di banyak negara produsen, proses pengeringan masih menggunakan mesin berbahan bakar diesel atau listrik dari grid yang bergantung pada batu bara. Selain itu, penggunaan air yang tidak efisien dalam metode wet processing dapat menciptakan jejak air yang berkaitan erat dengan jejak karbon, mengingat pemompaan dan pengolahan air memerlukan energi.

Pembuangan Ampas

Tahap brew disposal atau pembuangan ampas kopi menyumbang 100 gram CO2e, sebuah kontribusi yang sering diabaikan namun cukup signifikan. Ampas kopi yang dibuang ke tempat sampah biasa akan berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dan mengalami dekomposisi anaerobik, menghasilkan gas metana yang memiliki potensi pemanasan global 25 kali lebih kuat dari CO2. Dalam skala global, miliaran cangkir kopi per hari menghasilkan jutaan ton ampas yang berkontribusi pada emisi TPA.

Namun, ampas kopi sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali, mengurangi jejak karbon di tahap akhir ini. Ampas kopi kaya nitrogen dan bahan organik, menjadikannya kompos berkualitas tinggi untuk pertanian. Beberapa inovasi juga mengubah ampas kopi menjadi biofuel, bahan bangunan, bahkan bahan baku untuk produk konsumen. Dengan pengelolaan yang tepat, emisi 100 gram di tahap ini bisa ditekan signifikan atau bahkan diubah menjadi nilai tambah ekonomi dan lingkungan.

Baca juga:

- Zonaebt Sukses Fasilitasi Transaksi Kredit Karbon 330 Ton CO2

- Penjaga Laut Pesisir Selatan: Kisah David Hidayat

Upaya Mengurangi Jejak Karbon Kopi

Industri kopi global mulai menyadari pentingnya keberlanjutan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon. Beberapa produsen beralih ke energi terbarukan untuk fasilitas roasting, menggunakan transportasi yang lebih efisien, dan mengimplementasikan praktik pertanian regeneratif. Sertifikasi seperti Rainforest Alliance, Fair Trade, dan Carbon Neutral mendorong praktik-praktik ramah lingkungan di sepanjang rantai pasokan.

Sebagai konsumen, kita juga memiliki peran penting dalam mengurangi jejak karbon kopi. Memilih kopi lokal atau yang dipanggang lokal dapat mengurangi emisi transportasi. Menggunakan cangkir yang dapat digunakan kembali daripada sekali pakai, mengomposkan ampas kopi, dan mendukung brand yang berkomitmen pada keberlanjutan adalah langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan. Setiap pilihan kecil yang kita buat dalam konsumsi kopi harian berkontribusi pada dampak lingkungan yang lebih besar. Memahami jejak karbon dari secangkir kopi memberikan perspektif baru tentang bagaimana kebiasaan sederhana kita terkoneksi dengan isu global seperti perubahan iklim, dan membuka peluang untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab tanpa harus meninggalkan kenikmatan kopi yang kita cintai.

#zonaebt #EBTHeroes #Sebarterbarukan

Referensi:

[1] Life cycle assessment of coffee production

[2] Environmental impacts of coffee production and consumption